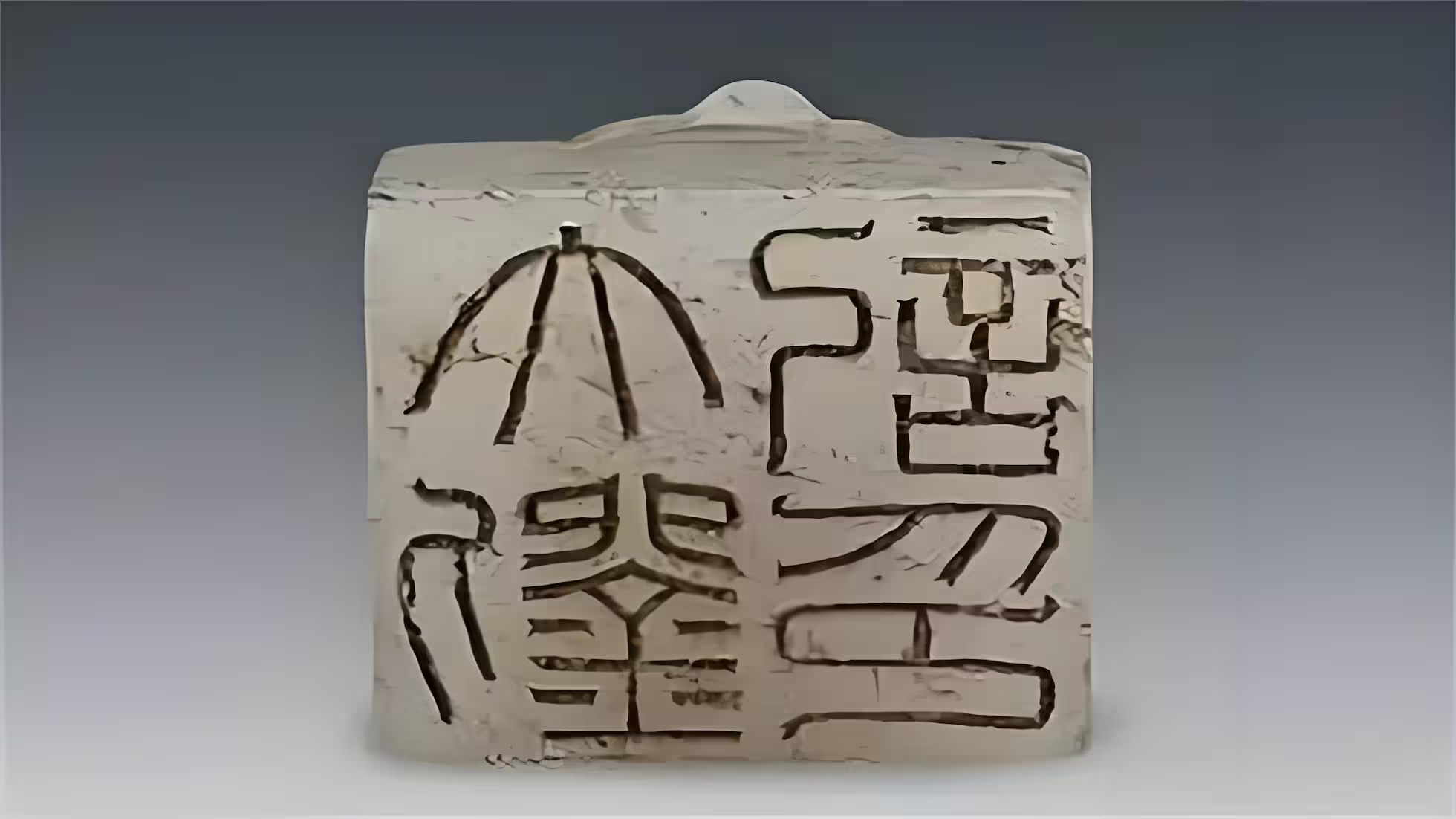

‘대류기인(大刘记印)’ 인장

『한관구의』에 이르기를, “진(秦) 이전에는 백성이 모두 금·옥·은·동·서(코뿔소)·상아로 만든 방촌(方寸)의 새(璽)를 띠에 달아 각기 좋아하는 것을 착용하였다. 진 이후로는 천자만이 인을 ‘새’라 칭하고 또한 오직 옥을 썼으며, 신하는 감히 쓰지 못하였다.” 또 이르기를, “제후왕은 황금 새에 낙타 모양의 손잡이를 하고, 글자는 ‘새’라 한다.” “태자는 황금 인에 거북 손잡이, 인문은 ‘장’이라 한다.” “철후(徹侯)는 금인에 자수(紫綬)를 한다.”

해혼후 유하는 철후의 반열에 속한다. 그러므로 본래 거북 손잡이의 금인을 가져야 하며, 옥제 인장이 나타나서는 안 된다. 『한관구의』의 규정에 따르면, 천자와 제후왕은 ‘새’를 칭하고, 600석에서 200석의 관원은 ‘인’을 칭하며, 동제의 비뉴(鼻鈕)를 쓴다. 이에 비추어 보면 ‘대류기인’은 제도를 어긴 인장임을 알 수 있다. 유하는 열후로서 첫째 옥을 써서는 안 되고, 둘째 거북 손잡이도 맞지 않으며, ‘인’은 600석에서 200석 관원의 인장에 대한 통칭이다. 이 인장은 황제적 신분과 일반 관원의 표지를 함께 지니고 있어 해혼후의 특별한 신분과 처지를 암시하고, 제작 당시의 특별한 심리를 반영했을 가능성이 있다. ‘대류인’, 즉 ‘대한기인’은 유하의 신분이 가진 특수성을 반영한다.

한대에는 제후왕이나 열후가 죽거나 장례를 치르는 날이면 조정이 관리를 보내 조문케 했는데, 실상은 장례가 제도를 위반했는지 감독하는 절차였다. 『후한서 · 예의하』에 기록되기를, “제후왕·열후·시봉 귀인·공주가 붕하면 모두 인새와 옥함 은루(葬服)를 내리고, 대귀인·장공주는 동루를 쓴다. 제후왕·귀인·공주·공·장군·특진에게는 모두 기물을 하사하니, 관중의 스물네 가지 물품이다. 사자는 상을 주관하고 공사를 감독한다. 백곽을 쓰며, 백관이 모여 전송하되 고사와 같다. 제후왕·부·상·중위·내사가 상사를 관장하고, 대홍려가 시호를 아뢴다. 천자의 사자가 벽과 비단을 내리고, 날을 받아 예에 따라 시호를 명한다. 능에 하관한 뒤 신하는 조복을 벗고, 주인은 예에 따른다.”라고 하였다.

해혼후가 죽을 때에는 이미 삼천 호에서 천 호로 삭감된 소후였지만, 그럼에도 감독을 위해 사람을 보내야 했다. 변(邊) 1.75cm 크기의 ‘대류기인’ 인장 두 과(顆)가 과연 한 선제(宣帝)가 하사한 인새였는지, 아니면 사적으로 부장된 위제(違制) 물품인지 여부는 더 연구할 만하다. 또 ‘유하(劉賀)’ 두 글자가 새겨진 다른 인장도 위제품이다. 이는 유하가 폐제된 뒤 창읍(昌邑) 고국으로 돌아갔을 때 새긴 사인(私印)이었을 것이다. 유하는 이미 어떠한 작위도 없고 감독을 받는 특수 거주민이었으므로, 마땅히 동·철·석·목 따위의 재료로 인장을 새겼어야 했다. 그러나 그러한 상황에서 유하는 감히 옥제 인장을 새겼으니, 이는 한 선제가 승인한 특례, 곧 사후에 하사된 이름만 있고 관직은 없는 인장일 가능성이 있다. 비록 평민이라도 여전히 고귀함을 지녔다. ‘대류 옥인’, ‘유하’라는 이름, 그리고 ‘옥제’라는 요소를 종합해 보면, 묘주 유하가 황제의 보좌에 미련을 가졌음을, 혹은 한 선제가 유하가 한때 대한의 황제였음을 인정했음을 보여 준다고도 할 수 있다.

게시일: 2025년 9월 9일 · 수정일: 2025년 9월 10일